辽宁华图_国家公务员考试网为您提供2025国家公务员考试文章:2025年沈阳市国考报名。更多2025年国家公务员招聘信息敬请关注辽宁国家公务员考试频道(http://ln.huatu.com/guojia/)或者关注辽宁华图微信公众号(syhuatu),辽宁华图咨询电话:400-024-1113。国家公务员考试专属客服:点击

辽宁华图小编为您整理国家公务员考试文章:2025年沈阳市国考报名

点击图片:查看国家公务员考试报名入口

2025年国家公务员考试公告已于10月14日发布,网上报名时间:2024年10月15日8:00至10月24日18:00。

点击查看:2025年国家公务员考试公告>>>>

点击查看:2025年国家公务员考试职位表>>>>

点击查看:2025年国家公务员考试大纲>>>>

扫码领取历年国考各岗位报考统计分析、进面分数线、备考资料,向华图老师咨询如何选岗等考试信息

因篇幅有限,仅展示部分地市,完整版可扫码免费获取!

报考条件

报考者应当具备下列资格条件:

(一)具有中华人民共和国国籍;

(二)年龄一般为18周岁以上、35周岁以下(1988年10月至2006年10月期间出生),对于2025年应届硕士、博士研究生,放宽到40周岁以下(1983年10月以后出生);

(三)拥护中华人民共和国宪法,拥护中国共产党领导和社会主义制度;

(四)具有良好的政治素质和道德品行;

(五)具有正常履行职责的身体条件和心理素质;

(六)具有符合职位要求的工作能力;

(七)具有大学专科及以上文化程度;

(八)具备中央公务员主管部门规定的拟任职位所要求的其他资格条件。

中央机关及其省级直属机构除部分特殊职位和专业性较强的职位外,主要招录具有2年以上基层工作经历的人员。市(地)级及以下直属机构主要招录应届高校毕业生。基层工作经历,是指在县(市、区、旗)、乡(镇、街道)党政机关,村(社区)党组织或者村(居)委会,以及各类企业、事业单位工作过(参照公务员法管理的事业单位不在此列)。在军队团和相当团以下单位工作的经历,退役士兵在军队服现役的经历,离校未就业高校毕业生到高校毕业生实习见习基地(该基地为基层单位)参加见习或者到企事业单位参与项目研究的经历,可视为基层工作经历。报考中央机关的,曾在市(地、州、盟)直属机关工作的经历,也可视为基层工作经历。直辖市区(县)机关工作经历视同为基层工作经历。基层工作经历计算截止时间为2024年10月。

地处艰苦边远地区的县(区)级及以下直属机构,根据《关于做好艰苦边远地区基层公务员考试录用工作的意见》,可以采取调整学历、专业、工作年限和经历条件以及单独划定笔试合格分数线等措施,适当降低进入门槛。对于通过降低进入门槛等倾斜政策录用的人员,应当在所报考市(地、州、盟)辖区内的艰苦边远县乡机关最低服务5年(含试用期);未满5年的,不得交流(含公开遴选)到本市(地、州、盟)内的上级机关和非艰苦边远地区的机关,也不得交流(含公开遴选)到本省(自治区、直辖市)内其他市(地、州、盟)和其他省(自治区、直辖市)的机关(包括其中艰苦边远地区的机关)。

现役军人、在读的非应届高校毕业生、在职公务员和参照公务员法管理的机关(单位)工作人员,不能报考。

因犯罪受过刑事处罚的人员、被开除中国共产党党籍的人员、被开除公职的人员、被依法列为失信联合惩戒对象的人员,在各级公务员招考中被认定有舞弊等严重违反录用纪律行为的人员,公务员和参照公务员法管理的机关(单位)工作人员被辞退未满5年的,以及法律法规规定不得录用为公务员的其他情形的人员,不得报考。

报考者不得报考录用后即构成公务员法第七十四条第一款所列情形的职位,也不得报考与本人有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系的人员担任领导成员的用人单位的职位。

以上这些就是辽宁华图老师为大家分享的2025国家公务员考试文章:2025年沈阳市国考报名,期待大家继续关注同类话题的学习!

相关信息推荐:

辽宁华图小编为您整理国考备考技巧

各朝首都古今地名汇总

公务员常识判断范围太广,历史文化、天文地理、科技时政等,无一不考。这对我们广大的应考考生来说,难度很大。因此,考生在备考过程中应该掌握正确的备考方法,这样才能事倍功半。下面作者就对常识考试中的高频考点——各朝首都古今地名进行汇总,希望能帮助考生从容应对公职考试中的常识判断。

1.夏朝都城在阳城,今河南登封东。

2.商朝都城在毫,今河南商丘北。公元前14世纪,商王盘庚迁都到殷,今河南安阳。

3.西周都城在镐京,今陕西西安西。

4.东周都城在洛邑,今河南洛阳。东周分春秋和战国两个时期。

5.秦朝都城在咸阳,今陕西咸阳东北。

6.西汉都城在长安,今陕西西安西北。

7.东汉都城在洛阳,今河南洛阳东。

8.三国时期魏的都城在洛阳,今河南洛阳东;蜀的都城在成都,今四川成都;吴的都城在建业,今江苏南京。

9.西晋都城在洛阳,今河南洛阳东。

10.东晋都城在建康,今江苏南京。

11.隋朝都城在大兴,今陕西西安。

12.唐朝都城在长安,今陕西西安。

13.北宋都城在东京,今河南开封。

14.南宋都城在临安,今浙江杭州。

15.元朝都城在大都,今北京。

16.明朝都城在应天,今江苏南京。后迁都京师,今北京。

17.清朝初期都城在盛京,今辽宁沈阳。公元1644年清军入关后,顺治帝迁都京师,今北京。

其中,南京也叫金陵、石头城、应天等,连续有六个朝代(三国的吴、东晋、南朝的宋、齐、梁、陈)在此建都,后人称南京为“六朝古都”。洛阳也“被称为“六朝古都”,这六朝指:东周、东汉、北魏、北周、北齐、唐。今河南开封市,历史上先后有战国时期的魏、五代时期的后梁、后晋、后汉、后周、北宋和金都定都于此,因此开封有“七朝古都”之称。最后,古代各朝中定都最多的城市是陕西的西安,有“十三朝古都之称”。先后在此定都的朝代有西周、秦、西汉、新、东汉、西晋、前赵、前秦、后秦、西魏、北周、隋、唐13个王朝。

【例题1】我们在阅读古诗文时,常常见到一些地名,颇有似曾相识的感觉,事实上,随着时代的更迭,中国许多城市都历经多次易名。那么下列城市的古称与现称对应正确的是()。

A.大都——北京

B.汴州——杭州

C.广陵——南京

D.镐京——成都

【答案】A

【解析】A项正确,北京是一座有着三千多年历史的古都,在不同朝代有着不同的称谓。大都是元代时对北京的称呼。B项错误,汴州是旧时对于河南开封的称呼,北宋的首都就设置在开封,当时也称开封为东京。C项错误,广陵是扬州的古称,扬州地处江苏中部、长江与京杭大运河交汇处,有“淮左名都,竹西佳处”之称,又有着“中国运河第一城”的美誉。D项错误,镐京在今西安市长安区西北,是西周时代的首都,也是中国古代最早称京的都城,作为西周首都沿用近三百年。因此,本题选择A选项。

判断推理备考技巧:图形推理之平移中隐藏的路径

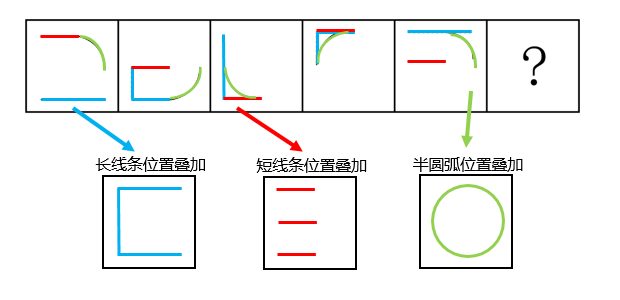

判断推理分为四大模块,其中图形推理这一模块考点众多,复习难度较大,但掌握了图形特征就可以轻松应对。规律类图形推理分为位置类、样式类、数量类、属性类与功能类,其中位置类的平移考点在近年的考试中难度增大。难度升级的原因之一就是题干给出的图形中隐藏了平移的路径,如何发现隐藏的路径,成为了解题的关键。接下来,我们来一起结合题目,寻找那些被隐藏了的移动路径。

位置类平移题目的图形特征是图形组成元素和架构相同,图形中的小元素位置在平面上发生变化。常见的考查形式是图形有明显的格子/框架,解题时重点分析每个小元素的移动规律,但是在一些难度较大的题目中,我们观察图形时可以感知到不同的小元素,但是却找不到明显的框架和移动轨迹,此时,可以在每幅已知图形中找到相同的小元素,然后,将相同元素的位置叠加在一个图形中,即可得到该元素的平移路径。

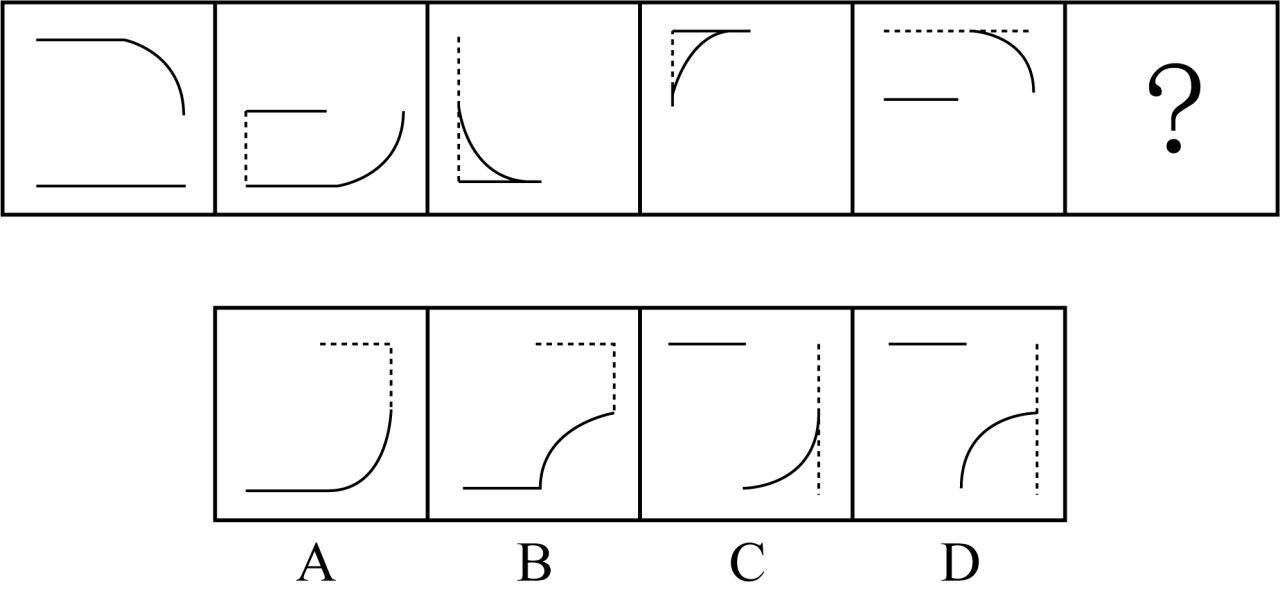

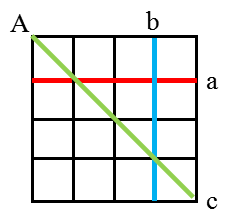

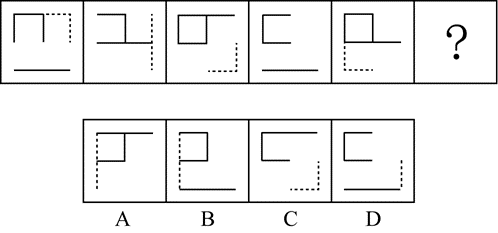

【例】每道题包含一套图形和四个选项,请从四个选项中选出最恰当的一项填在问号处,使图形呈现一定的规律性:

【答案】A

【解析】第一步,观察特征。

图形组成相同,考虑动态位置。

第二步,一条式,从左到右找规律。

每个图形中均有1/4的半圆,半圆依次从右上角移动到右下角、左下角、左上角、右上角,沿顺时针方向每次移动一步,问号处的1/4半圆应该在右下角,且其开口朝向内部,排除B、D选项。再观察图一左上角的短实线,依此向下移动到中间、左下,循环移动,问号处图形中该条实线应该在左下,排除C选项。

因此,选择A选项。

【思路点拨】

1.找到图形中的平移元素:半圆弧、长线条、短线条;

2.依次叠加每一幅图形中3个平移元素出现的位置,如下图所示:

3.确定每个平移元素移动的方向和步数;

4.得出答案。

接下来让我们根据上面题目的解题思路,一起来练习一下下面的2道题目。

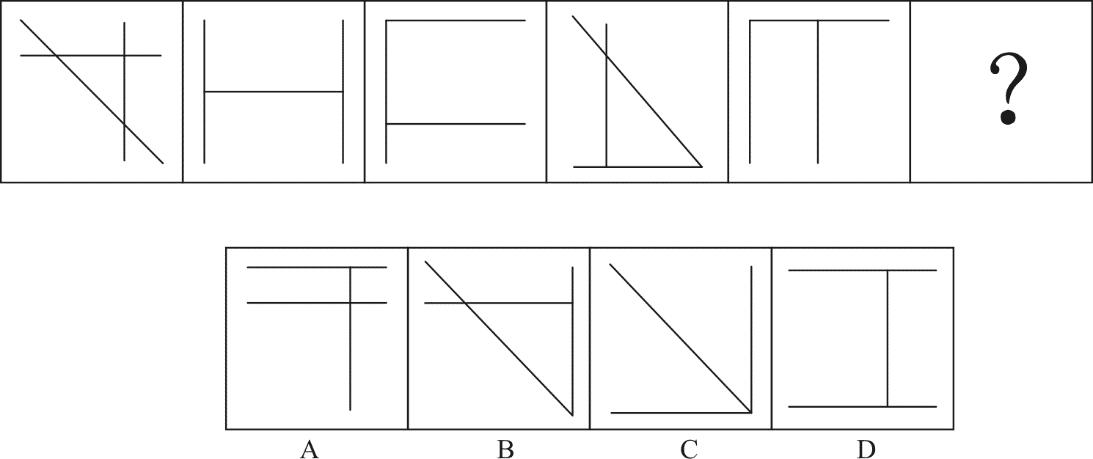

【练习1】每道题包含一套图形和四个选项,请从四个选项中选出最恰当的一项填在问号处,使图形呈现一定的规律性:

【答案】A

【解析】第一步,观察特征。

组成元素相同(每个图形均由横线、竖线和斜线组成),线条位置发生明显变化,考虑平移。

第二步,一条式,从左到右找规律。

如图,绘制4×4方格进行定位。

a线依次向下移动1格,b线依次向右移动1格,c线以A点为圆心进行“顺时针45°、逆时针90°、顺时针45°”周期性旋转。

因此,选择A选项。

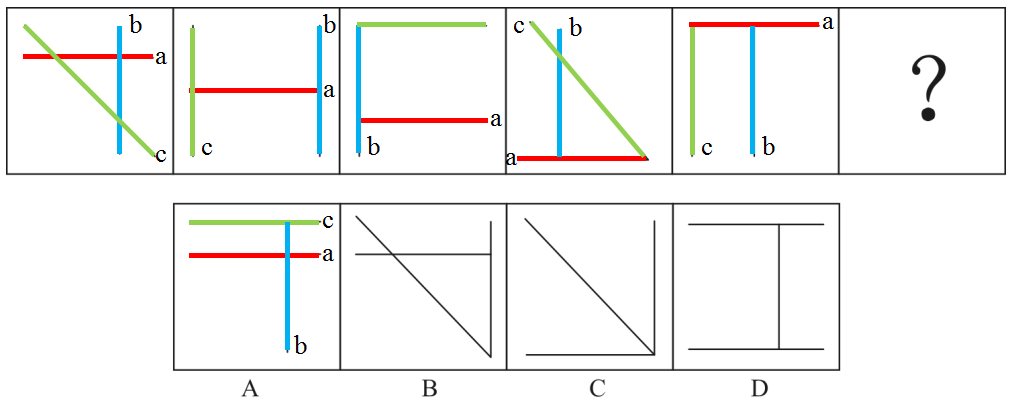

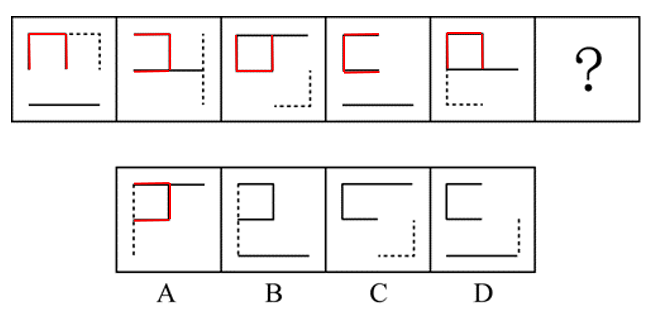

【练习2】从所给的四个选项中,选择最合适的一个填入问号处,使之呈现一定的规律性:

【答案】A

【解析】第一步,观察特征。

组成元素相同,图形元素发生明显位置变化,考虑位置类。

第二步,一条式,从左到右找规律。

如下图所示,图形中开口框部分每次顺时针旋转90°,虚线部分在外圈顺时针每次移动一格,横线部分每次向上平移一步,走到头循环。

因此,选择A选项。

言语理解备考技巧:这些对策项不要选

一、“无关”型对策

【例题1】

传统的史学研究,由于其对象大都是“不能说话的”档案和文献资料,因而在研究过程中,它们只是扮演“法官”角色的研究者们审判的“被告”,而这个“被告”在法庭上没有任何为自己辩护的权利。所以,不同的“法官”由于其适用的审判规则不一样,尽管这个规则非常科学和准确,但是造成对相同问题的研究结果却大相径庭。

这段文字所表达的主要意思是:

A.运用同样的档案和文献资料进行史学研究却可能得出不一样的结果

B.运用档案和文献资料进行史学研究应当谨慎,而不能武断

C.研究历史还应注重运用“能说话的”史料

D.应当制定统一的规则来规范对档案和文献资料的研究

【解析】A。整个题干的脉络很清晰,总共就两个部分第一句分析了史学研究对象的两个特点即“不能说话和不能为自己辩护”,所以,第二句在此的基础上得出结论,即研究者利用不同规则对相同问题的研究会造成不同的结果。

A项明显符合作者所表达的意思,保留。

B项重点在谈及谨慎的问题,相应题干中应该存在不谨慎的情况,或者运用这种研究会得到不好的情况。对应题干只说得到的结果是大相径庭的,客观强调不同而已,并非不好。所以B选项不选。

C项重点谈的是应该注重“能说话”的史料,所以该选项想表达的其实就是“不能说话”的史料不好。同样的道理,题干表达的意思只是结果不同,但是到底好还是不好,是不知道的,因此,C也不符合。

D项重点谈的是应当有统一规则来规范研究,题干中有提及规则不统一,但是其表达的意思是因为运用的规则不一样所以带来的结果是不同的,并不代表规则本身就是不统一的;同时,带来的结果不同,也不代表需要有统一的规则,这个是理解不出来的。综合,该选项也不选。

【总结】

对策是为了解决问题的,所以材料中没有提出问题时,对策句一般不是正确答案。

二、“无效”型对策

【例题2】

现在很多人形成了一种习惯,要找什么问题、线索、资料,不假思索就去打开搜索引擎。可是网上的信息往往真假参半,怎么能不加考辨就当作研究的依据呢?再说,这种只有结果、没有过程的行为,并不助于思考力的提升,反而可能形成“偷懒”的惯性。人们理解某种事物,往往需要逐步去了解和熟悉,这过程可能有许多感性的认知,是重要的积累。如果过多依赖网上的结论,容易形成碎片式、拼贴式思维。

这段文字意在说明:

A.碎片化思维不利于人们感性认知的形成

B.人们应增强对互联网海量信息的辨识能力

C.过于依赖互联网会阻碍人思考的深度和广度

D.互联网深刻改变了人们理解事物的方式和途径

【解析】答案选C。材料分析:文段首先介绍了人们习惯用搜索引擎查资料这一现象,接着指出网络信息真假参半,不能直接当作研究的依据,继而指出从网上搜索信息的行为不助于思考力的提升,反而可能形成“偷”的思考惯性。其后论述了人们理解某种事物是需要一个过程的,并且在这个过程中能获得感性的认知和知识积累,最后进一步强调如果过多依赖网上的结论,容易形成碎片式、拼贴式思维。作者的观点是过多依赖搜索引擎去获取网上的结论无助于思考力的提升,反而容易形成碎片式、拼贴式思维。

选项分析:A项脱离了互联网这一论述对象,排除。B项只是针对过于依赖互联网其中一个弊端提出措施,不具有概括性,排除。C项表述与作者观点相符,当选。D项未涉及互联网对人的思考力的影响,排除。故本题选C。

B项的对策仅仅提到增强辨识能力,而材料的主要问题是过度依赖搜索引擎,B的对策不能解决题干全部问题。在这种情况下,我们选择的是概括全文(能更全面解决问题)的选项C。

【总结】

材料中有问题时,没有针对性、解决问题不全面的对策项都不对。

同学们,面对对策项不要盲目选,一定要分析选项的对策和题干是否有关,是否针对性地全面地解决了题干的问题。只有真正抓住对策,并且兼顾针对性、全面性我们才能真正地准确选出正确答案。